观众社论

7.27 直播观后感

作者信息

- ID:不是林夕只是梦

- 平台:B 站

- 联系方式:my5837@qq.com

本人是个零零后,但是生活风格和浏览内容却被身边人称“老干部”。手机每周屏幕使用最长的应用是微博,在微博看的是一些媒体发表的时政和对事情发表观点的博文。对于我来说,这些博主使我受益良多,他们发表形形色色的观点丰富我看问题的角度并提高我对事情的辨别能力。本人高中就读于职高,高中玩手机浑浑噩噩度过了三年时光,或许在我国有许多和我相似的情况,初中成绩还不错,但因父母缺乏对升学的了解和认知被招生办的老师忽悠过去上了中职。高中三年不同于其它同学,我不打手游,只在微博-知乎-B站之间流荡。进而我学到、了解的杂七杂八的知识比同学多了很多,有时候会调侃自己说道:我上的是微博大学。现在我上的是一所位于郑州的民办本科,我觉得在学校里学到的知识真的很有限,老师们教课只是为了完成他们的教学任务,上课念PPT,我上我也行,获取知识、了解社会的渠道可能也只有在微博等应用平台。这就不得不进行反思了,获取知识应当发挥主观能动性,而不是被动的汲取。

第一次观看睡前消息是在2019年11月份,说实在的,我是把它当做一个吃饭时看的节目,截止到2022.7.28日出到了463期,其中有些观点和看法很难苟同,但是睡前消息用公开的消息带着理性分析和逻辑分析进行论述,作为受众群体之一,对事物的认知首先是0~1,其次才是1~100,我觉得这无可厚非,看待事物要带着辩证的态度,不要做二极管。对于学生观众来讲,最吸引我的点在于睡前消息编辑部的脑洞,一些使人眼前一亮的观点、想法、甚至是“暴论”。看了昨晚(7.27)的直播我觉得这是一个很有意义的节目,尤其是云游五位城市,带着观众了解祖国大地,拓展我们的视野,不恭维的讲,睡前消息编辑部做的事情远超学校的贡献。最后一句我想说的是,用爱发电很难,各位有能力都支持一下,让睡前消息编辑部做到六十年后。

马督公点评

我小时候电视节目很少,有一个《祖国各地》节目,印象深刻。后来的《话说长江》等早期纪录片,和交通地图册一样,是我了解国家的窗口。现在类似节目很多了,不缺我这一个,但是如果我的节目能引发观众进一步查询资料,产生自己去了解国家的兴趣,我很高兴。

我们该当一个“二舅”吗?

作者信息

- ID: 六盘水一哥张文博

- 平台:B 站

- 联系方式:811426275@qq.com

我也不想看这种视频,奈何他占了两个热搜,还弹出到了我的首页上。我觉得这是一个贵编辑部可以找机会聊一聊的内容和看法。因为这不太容易遇到观众的专业(应该没有专门写鸡汤的专业吧)。

以及更扩展的,希望听编辑部谈一谈如果你们要讲故事对“叙事结构”和故事的 “最终落点”有如何的倾向。

最后我想问,对于一种故事典型:“轻描淡写A的错误,浓墨重彩B的牺牲来歌颂A与B所在共同体的精神”这样的“叙事逻辑”和“最终落点”有什么样想作的分析与看法。

马督公点评

- 普通观众,不喜欢的视频不看就是。但对于媒体人来说,只要是有影响力的内容出来,我们总要看看同行做了什么。

- 叙事结构和每个人的习惯有关系,也和作者要表达的内容有关。和“是否正义” 关系不大

- 典型故事每个人都可以讲。《乱世佳人》完全站在白人农场主的立场讲南北战争,但故事讲得好,大家都爱看。

怎么办?当然是随便它讲了。

你在进步一边讲不出更好的故事,说明你发掘现实能力差,说明你升华主题太生硬,就该对剥削阶级学习。黄巾军写不出自己的桃园三结义,说明历史进步还不该到来。

好的时代,是每个人都可以随便表达自己,都有机会把自己的创意给别人看。世界不是靠“正义”来定义言论自由的。

顺便提供一个上不了黑马奖的典型言论

附评:然后我就直接带着剧透评价了。这很是我上文说的典型“轻描淡写残疾人扶持,就业和平等的失败,浓墨重彩二舅的牺牲,最后却要歌颂一句中华民族” 我不会去提任何主题有什么不该说的。所以我只能劝观众有时该多去注意那个轻描淡写。

前面大半段讲二舅的生平和现状的时候我就已经猜到他会给我们灌什么了。从09:15左右开始的up的总结,果然不出我所料,通篇都有教人逆来顺受的倾向。我实在没想到21世纪过去了五分之一,我还能在互联网上看到鸡汤文字。

视频单刀直入在前40秒就介绍完了作者概括的“全部起因”,屁股被隔壁村医生打了四针。这种简短,难免引导了很多观众认为,这原因只是遇到了坏人,遇到了庸医,甚至只是抽象的“命运”上。后来在这位二舅的残疾证办不下来去到北京的时候,也可能是这个up的语调没有什么起伏,也可能只是我的阅读理解能力太差,从这句“他公平”里读出他去北京维权的失败结果没有那么自然而然。总之弹幕没人关心最后办下来了没有,而是刷着大堆的“他公平”,我和我的小伙伴们从情感到理智上都惊呆了。这时我就难免隐约感觉,这些观众真的只想看个视频安慰自己而已。之后又讲了两个故事和二舅的现状,让观众以一种欣赏“水司楼”的猎奇态度品读了二舅的人生以后,果不其然,收束到了“你们这代青年正值大好年华,应该过得更乐观更成功”这样的概念上。我对讲这样的故事本身没有任何意见,觉得难受的只是他只止步于此。比喝鸡汤更悲哀的,是在日常生活中找鸡汤给自己灌。

这样的故事不该收束到视频的结尾和评论的任何一个模样,暨既不去探明为什么二舅明明只是腿脚不便却那么惨,也不去想怎么帮助这个群体的未来,以防止惨剧再次发生。二舅的残疾证到现在办上了吗?宁宁是被抛弃的还是被计生办调剂的?她知道自己是领养的吗?我看到up之后的动态里,还有提到说请这位二舅开直播增加收入的观众。我想说这个想法本身不坏,他们也是积极的,但排在一些问题的解决之前,那些问题甚至谈论都没有。出于人情施舍的个人努力的讨论,完全掩盖了推动完善立法和执行,这类能最终解决此类问题的社会努力的讨论身影,这个环境透露着一种不该出现的妥协性。

马督公点评

我个人觉得,一件完整的艺术作品,既包括作品本身,也包括观众的解读。我们古代大多数文艺作品,眼里都只有帝王将相,才子佳人,不妨碍我们欣赏其中的潇洒,欣赏其中的美感,也不妨碍我们批判作者的狭隘和保守。现在“二舅”的视频本身也许不完美,但加上观众的评价就完美了。

而那些把鸡汤喝了下去,真就完全停在了欣赏“猎奇”和自我鼓励的观众。我来引用一句话:“阿Q从来不把自己当人看,安于做奴隶,把做稳了奴隶视为最大的满足。面对压迫,面对肉体和精神的凌辱,他敢怒而不敢言,只能默默地忍受。阿Q精神的麻木,是因为做了几千年的奴隶习惯。在等级制中,被强者欺凌似乎顺理成章,欺负弱者也似乎理所应当。”【1】当时在面对诸如皇帝这样的强者欺凌自己时,奴隶们既不去思考皇帝来由与合法性,也不想如何出手让皇帝变好,或者用别的东西替代皇帝。转而去欺负边上的小尼姑,以这种转嫁痛苦的方式让自己再次安于现状。现在没了在法律上明文地作为强者的人,但面对这个接口的其他实现(这里我就不举例了),似乎也能调用起这种奴隶习惯。观众们仅仅止步于一边告诫自己要活得乐观,另一边用“命运”这个抽象来替代这个欺负二舅和自己的强者,庆幸自己起码是过得比二舅更好的话,那观众们也只不过个隔着屏幕欺负尼姑的阿Q了。如果“我们这个民族身上所有的平凡,美好与强悍”(原视频10:26左右)就是这种喝鸡汤,妥协和接受命运的本事的话。那对继承和发扬这种本事,我还是挺乐观的。

如果说《后浪》是一篇拿着天龙少年和你类比,来形容你有多好的鸡汤的话,那《二舅》就是拿这个二舅与你做对比,来形容你有多好的鸡汤。大部分人把自己代入天龙少年很难,但这里认为自己比二舅过的好些可容易得多。我不会去反对某个民事主体不能说什么,但是对于止步于此的观众,我再重复一句没必要注明来源的话。“能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。”这句话的前半段其实更经典,但发出来容易被解读成和上文鸡汤一样的意思。不是不该向上走,而是不该总是自己向上走,不然我们也只是几亿个什么也做不到的个人罢了。

补充:这个视频底下又出现了一个新闻媒体的链接,而这个时候评论的反对意见声势大了许多。自己灌的就可以,同一碗汤别人灌就有毒,也许这正充分体现了网友对人不对事的评论态度。

参考文献

【1】历彦军.《阿Q正传》《边城》:中国形象的文化隐寓——鲁迅、沈从文乡土小说个案比较[D].长沙:湖南师范大学,2007-11.

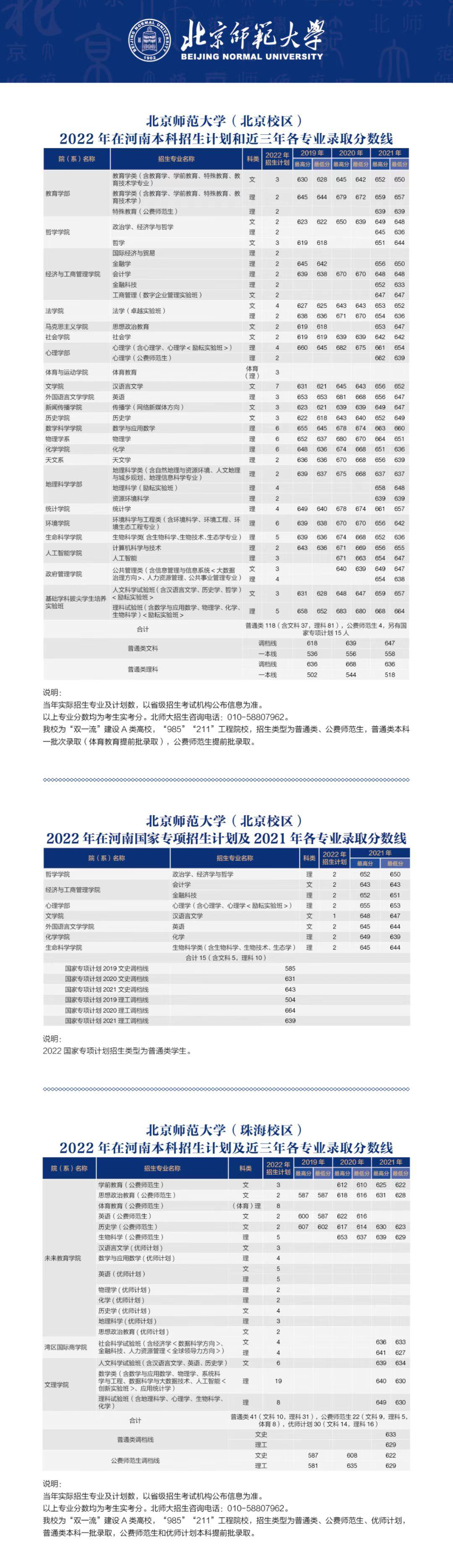

对北师大在河南招生情况的一些补充

作者信息

- ID:57525222

- 平台:哔哩哔哩

- 联系方式:18738338821

下面是我在哔哩哔哩评论区中的评论

我是21级从河南考入北师大的学生,并且全程参与了今年的招生过程,我想对北师大今年在河南的招生情况给出几点补充。

1,师范类并不是河南高分考生的热门选择,就北师大来说,它在四川,重庆,北京的录取分数排名要好于河南。河南教师的待遇相对很多省份偏低,高分考生更多会选择和计算机相关的新兴工科的专业,而北师大以文理基础学科和教育,心理见长,并且往年的招生宣传工作做的非常少,我们在学校都吐槽几乎没有感受到北师大的招生宣传,不论线上还是线下。

2,北师大在河南的录取名次不是单纯的提高,而是回升。如果你可以查到前些年的录取分数线的话,你会发现,在21年之前,北师大的提档线一般在4000 名左右(不包括公费师范生,优师计划等特殊类型)而21年,也就是我这一年,因为北师大把很多本来放在提前批招生的专业放在了本科一批,很多考生可能在本科一批找不到北师大的历年招生情况,再叠加招生宣传非常少,导致断档到了 8000名(但是好像说其他大学也有类似的经验,过两年就涨回来了)今年是法学院的老师们主动请缨到河南招生(因为法学院有很多河南籍的老师),我在招生群里看到,老师们都非常努力,几乎从早到晚都在回答问题(这还只是我在群里能看到的)考生普遍反映北师大的招生群热度比其他同水平大学高很多,并且很多往年的同学,家长都主动参与招生(包括我)可以说今年回升到6000名是大家一起努力的结果。如果说因为疫情或者说经济形势差导致高分考生报考北师大,这既不符合21年疫情中的招生情况,也不符合今年我了解到的高分考生的意向情况。

3.结合上一点,我认为22年华东师大的录取情况和土木有相似之处,应该是行业+上海共同导致的结果。(有一个问题是华东师大的新工科发展的很好,但是可能考生不太了解)

WangYZ-_我报考北师大(数学与应用数学)是因为据说北师大的学风非常好(但我没有上过其他大学,无法比较,也只能是据说)并且保研率比较高30%-40%(疫情前出国的同学多的时候我们院能保到50%)剩下的同学还有很多人会考研+出国。北师大本科的就业情况不是特别好(大家几乎很少有人想凭借北师大本科毕业证就业)

WangYZ-_河南同学对高校情况不了解可能是除了志愿选择少以外录取分数线波动很大的一个主要原因(但同样我不清楚其他省份考生对高校的了解情况,只是马督公这么说了,而我认识的同学很多也确实对高校不太了解)

WangYZ-_今年应该只是一个意外情况,同济在考生心中的“淫威”尚存,反正我去年还想报考来着,因为怕录取不了就没报,结果今年一下掉这么多,明年肯定会回升到和之前差不多的水平,可能只会低一点。

无论什么学校,今年的考生都要工作到2070年或者2080年,风物长宜放眼量,我希望大家把高考分数波动看做一个分析社会的案例,而不是太关注高考分数本身。

据我观察,读大学后,长期谈论自己高考分数的人,以后发展都相对差一些。

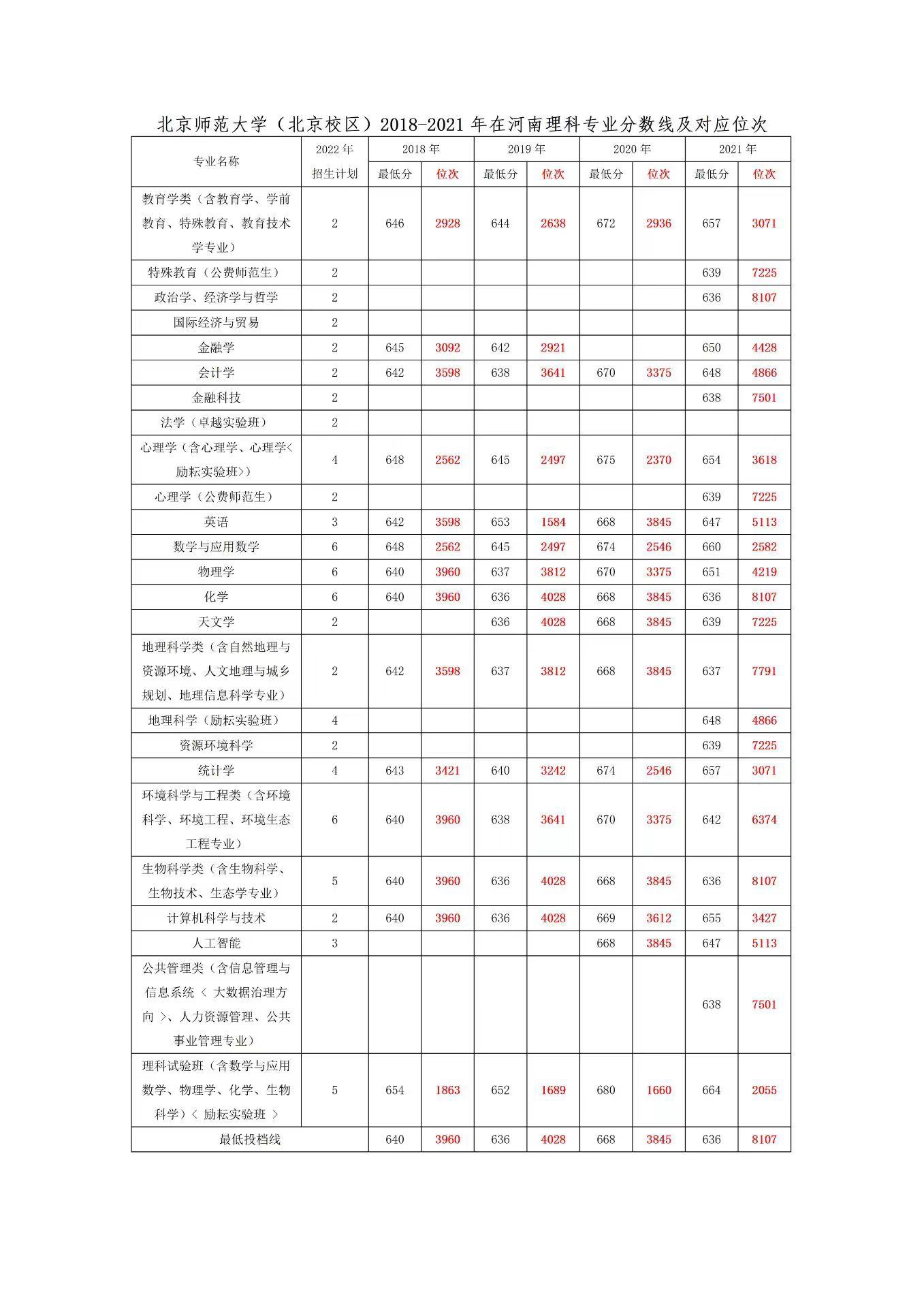

后面附上两张图,第一张是北师大这几年在河南的录取分数(原图可以在北师大本科招生网上查到)第二张是我们同学自己对照分数转换的排名(更直观)(建议看最后一行“最低录取排名”)

睡前消息 460 期观后感:为什么教育改革必然失败

作者信息

- ID: 进步思潮

- 平台:知乎/B 站

- 联系方式:1592985163@qq.com

在这期节目中,马前卒多次谈到王安石变法(变相自比当代王安石),并和西方的变革进行过一次对比,结果是,王安石变法没有成功还给后世的统治阶级打了一个大补丁,而西方的资本变革大获成功,并在20世纪用武力重新让中国捡起了王安石变法的大部分内容,再次改革。

虽然很有千年爽文,跨越历史长河打脸的快感,但马前卒并没有过多的讨论这个结果,而是回到当代的教育改革中来。

而我注意到后情不自禁的提出了一个问题,为什么同样代表历史发展潮流的改革,在时间差差距不大的基础上,西方的资本主义改革大获成功,而中国的王安石变法却人走茶凉,人死政息。

大家自己思考一下,我这里说我的思考。

因为西方的资本主义改革在大航海的刺激下,诞生了一批长时间鉴定维护改革方案追求进步的群体,而王安石变法则看似国家整体收益,但没有任何具体的群体有根本性改变,没有诞生一个彻底长时间支持变革的群体,所以变法失败。

同时我看到很多弹幕说道外部压力不一样,我这里说一下,王安石变法就是在国立弱小外部压力最大的宋朝时期,如果这样都算没有外部压力,那中国也没有什么更大的压力了,相比于压力大小,我认为外部的航海环境影响才是主要原因。

扯远了,回到马前卒的教育改革方案,在我看来,马前卒的教育改革,其实和王安石变法类似,都是站在国家或者说社会整体的角度谈到了问题,和改进方式,在一个非常聪明大脑和科学的经验使用下,提到的改革方案其实没有任何“问题”。

但这样一个优秀的改革方案,却缺少最关键的一点,如果这个方案实施,到底上社会那一部分群体会长久的支持教育改革,在推广过程中的阻力如何消弱,如何保障支持改革的群体可以长久支持,这一群体在改革获利如何不阻碍更多人继续支持改革。

这个根本性的问题不解决,那这个改革方案其本质就是空中楼阁,是幻想着一个强有力的万能中央克服一切困难的软弱表现,宋朝时期封建程度的集权都无非在低段位区成功推行王安石变法,更加复杂的现代社会也无法仅仅依靠万能中央来完成社会改革。