体验

关于西湖大学本科招生与传统高考的区别

作者信息

- ID:匿名

- 平台:B 站

作为西湖大学首届本科生,我想聊一聊西湖大学本科生的招生录取方式,顺便希望睡前消息能评价一下它的优劣。

西湖大学招生特别的一点是,他们不注重高考成绩,只要过特控线即可,不将其算入最后决定录取的分数中,这也使得许多高二同学能够考入。我想这可能表示其对于当下高考制度的反对。(我是高于特控线60分进的,甚至有高于特控线90分进的)。

其招生的方式如下:先全省范围内初试,初试报名需要选物化,且物化学考a,高三同学要总共8a,高二6a(高二时学考只考了部分),a不够的如果有五大学科竞赛省一也行。初试全省选300人,考数理化,数学物理难度大概高考选填压轴的难度,化学有一些竞赛初赛的内容。初试的300人在高考之后高考成绩出来前可以参加复试(复试一旦进了,高考分过特控线就无法选择其他学校),复试分为综合素质测试,学习能力测试,专家面试和小组合作。其中综合素质测试包括英语还有简历相关的评分,学习能力测试包含数理,大概是上一堂课后考试,专家面试就是大学教授面试其中也有英文问答,小组合作就是随机分组讨论问题并在规定时间内呈现小组讨论结果。

马督公点评

这是一个值得分析的案例,感谢分享,但目前还没看到西湖大学的模式是否有扩展性。但有特色的教育机构,必然要采取有特色的招生方式。如果体制不改,就自然有优秀的体制外大学取代他,我们拭目以待。

生活片段

作者信息

- ID:夢色之鄉

- 平台:QQ

- 联系方式:3237116084

督我记得我小时候我这个小城市还有祥子拉的车似的这种人力车,只不过是用三轮车蹬着的,具体结构就是三轮车但是后两个轮的车轴上放着个座位,座位左右和上面有板子组成棚子给乘客挡风雨挡阳光。棚子似乎总是是用黄色的塑料做成,和它的名字“黄包车”相呼应,特别好记。我记得我小时候和我的母亲坐在黄包车里去城市的某个地方。蹬车的大多是50岁以上,黑皮肤,头上皱纹又多又深,夏天的时候头上还会盖一块毛巾。他们蹬的车速度不快,乘车主要图省事。坐在车上有很好的视野,你可以慢慢地观赏街旁的景色各色的人家,可以仔细地感受马路上的坑洼是怎么让车身上下震一下,还可以蹬车师傅或衰老或卖力的背影发呆。雨天的时候你还能感觉到有水分的空气从前方徐徐地吹过来,能看着地上的水洼被轮胎挤到身后,大雨时还能再收获一份还好自己上车了不用弄湿身体的窃喜之情,很是惬意。

不知道什么时候起黄包车就不见了。我记得我初二的时候还坐过黄包车,那天我边看着车外的细雨一边和车夫聊我们这儿唯二两家新华书店的位置。那时候想要打出租车还得站在马路边上等哪个出租车路过,然后挥手加大喊地招揽他过来,或者就去我家附近的一个很大的公交车站点,那边通常会有很多出租车停在那里。

再后来的记忆中就找不到黄包车了,也不知道是因为公共自行车越来越多了,还是因为有网约车了,还是因为家旁新修了跨河的桥。总之渐渐的这座城市变得越来越现代化了,黄包车车夫大概像牵骆驼的祥子一样,被更现代工业的事物打垮淘汰掉了吧

和黄包车一起出现在我的记忆里的还有一种车,也是用三轮载着人的,但是动力用的是马达,师傅坐在前面把着车把一拧油门车就会往前。乘客坐的座位一样是放在两个后轮的车轴上方的,但是这回棚子是用铁皮做的了,把左右前后头顶都给包围起来,像个贴盒子似的,两侧甚至还有能拉开的车门,车子的座位也比黄包车多,在黄包车的基础上车对面也有座位,可以和亲戚一起坐,乘坐体验就是拉上车门,发会儿呆,车子在马达声中猛地前进,不知不觉目的地就到了。

这种车我不知道名字,但是也是已经好久不见了。最后一次见到还是在苏州一个没有地铁又看起来很小镇的地方,我当时从网吧出来过了网瘾之后赶着去一场音乐会,让那个阿姨载着我去最近的地铁站。我当时已经三四年没见过这车了,但是上车就很自然地做好开始发呆偶尔和阿姨问问路,现在想来其实是因为我小时候经历过这种车子。真的很奇妙可惜这种车现在我也见不到了,而且也用不到了…地铁、公交、共享单车、滴滴和步行构成了我全部的外出方式,我再也用不到他们了。督工比我老二十多岁,不知道这种车子督工有没有经历过呢?不知道这种车子从人们的(至少是我的…?) 视野里消失有没有什么更大的历史趋势在后面推动着呢…

啊对了,还有几个生活细节,也许能帮忙督工理解我初二时这个小城市的状态… 那会儿我偷偷有了手机,手机流量从2G升到3G又很快升到4G,每一次提升让下载速度大幅增加真的都惊到我。还有那时候我们这儿唯二的新华书店是我除了不能玩的电脑不能看的电视还没有的手机之外获取信息缓解无聊的最佳地方,其次是放学回家路上的报亭和文具店,因为会卖一些漫画和网络小说的实体书() 但是现在新华书店因为经常没有我想要的书已经被我很嫌弃了,真的很感慨时代的变化和我自己的变化()

最后…其实我也不知道用“城市”来形容我生活的这个地方对不对。我生活的地方是台州市下的黄岩区(希望把地名隐去),但是我作为一个父母都忙难以得到陪伴孩子来说凭自行车能活动的这几条街道就是我活动范围的全部了。也行应该叫做小镇更合适一点?

还有一个细节是我上面提到的两种车貌似都是我现在生活的这个地方才有的。我小学的时候家里住的是在乡村边缘的一座父亲自己盖的房子,出门踏上的第一条路是碎石子构成的路,沿着路走能看到许多农田。这种地方就很难见到这两种车,或者说我家门前这条石子路有陌生的车经过都很奇怪

大概是因为城市里的上班族才是黄包车存在的原因吧

马督公点评

很高兴看到00后也开始怀旧——怀旧的意思,是感受到了世界的变动。

我理解,过去的人力三轮,是在中国普遍禁摩背景下的替代品。比较适合路面已经硬化,但公交还不发达的城市,也是一个缩影,欢迎更多的类似投稿。

夏虫见冰----留日两年的感受

作者信息

- ID: 519878

- 平台:B 站

- 联系方式:dongqian43@outlook.com

任何一个社会都是复杂的,重要的是亲眼去看,亲身去感受。这一次主要介绍一下日本的铁路。

“鬼子那里搞得怎么样”这是我父亲,一位出过国战斗的前解放军战士问第一次去日本旅游回来的我,“搞得好得很,就是吃不惯,太淡了。”儿子在日本留学, 老爸在家看“抗日神剧”,这就是那边留学生的日常。

日本的历史观众了解的很多了,我就说说其中有个容易漏掉的“大”细节,它的古代历史有中国的影响,大化改新时面对盛唐也有“全面汉化”的声音,最后也没有完全汉化,它的现代化过程中,面对船坚炮利的西方也出现了“全面西化” 的声音,但是同样留住了民族的传统。它的工业体系和信息化体系,与西方国家相似,也与中国相似。“以史为鉴,可以知兴替”,普通中国人最熟悉最直观的就是平成早期泡沫经济,再往前昭和时代大兴基建也有类似之处,比如新干线高铁,围了一圈的护岸,遍布全国的铁路网,城市周边山上的缆车。但更要明白任何一个社会都是复杂的,包括这篇文章都只是一个片面的说法,亲自去走一走看一看,就算是走马观花,也闻到了花香,见到了真花。

下面说一说我观到的几朵花,第一朵是大型城市和通勤铁路。督工讲过香港铁路, 讲过美国铁路,但是应该没讲过日本铁路。日本的面积并不小,从福冈到大阪, 大阪到东京都是约 500 公里的直线距离,从东京到札幌,又是 800 公里的直线距离,自发形成的都市圈也非常巨大,大阪从西宫市算到奈良市直径有 50 公里,

东京从八王子市算到成田市直径有 100 公里。在大型都市内部和之间运输人员的铁路,只能非常高效。总的来说,见到日本的轨道交通,就是“夏虫见冰”的感受。简单说一个数值,有 36 个站台,200 多个出入口的新宿站 17 年一日平均上

下车 353 万人次,同期虹桥枢纽是 105 万人次。第一次到日本是去旅游,亲自坐他们的轨道交通。比起火车,更像地铁,从关西机场到鹤桥,买票坐地铁,住在鹤桥站附近,去 40 分钟车程的奈良,买票坐地铁,1 小时车程的京都,买票坐地铁,那么去 500 公里外的东京是不是也可以买票坐地铁一站站摇过去,后面我从租住的地方出发途径广岛姬路大阪到京都跑了一趟旅游,从折尾站坐“地铁” 一个一个城市“摇”过去的,就连高速铁路新干线的运营也是和地铁一致。特点就是区间售票,随到随走,互通换乘,多数自由席少数指定席。想象一下,如果你恰巧时间充裕财力雄厚,就可以从家附近的地铁站出发,买一张“地铁票”坐“特急”不出站换乘到北京、深圳。可以说,在国内乘火车的体验像是坐飞机出国,而日本的铁路更像是一个大城市里面的地铁。这个“地铁”还可以客货混跑,在“地铁站”之间还夹带了一些物流中心。修地铁搞房地产是一种做法,但是无异于杀鸡取卵,这条地铁以后只能亏本贴钱运行,修建一套统一、高效、客货两用、便捷互联的地面铁路网络,以此在经济发展期快速扩张城市,带来的经济收益远远超过地铁站旁边卖几块地然后赔本运营。至于节目特色钱从哪里来?从国家角度看,用同样的劳动修建地面线扩展城市到更远的地方,让卖地从高价少量变成薄利多销,让远郊的市民住在村里也能到市中心通勤,通过铁路把大量的货物拉进城市各处的物流站,这些省下来的劳动和多赚取的税收本身就足以覆盖成本,而且铁路网络形成边际效应递增,修铁路可以变成赚钱的生意。

在电车站台通过的货车

在电车站台通过的货车 九州铁道博物馆 大正时代的电车车厢

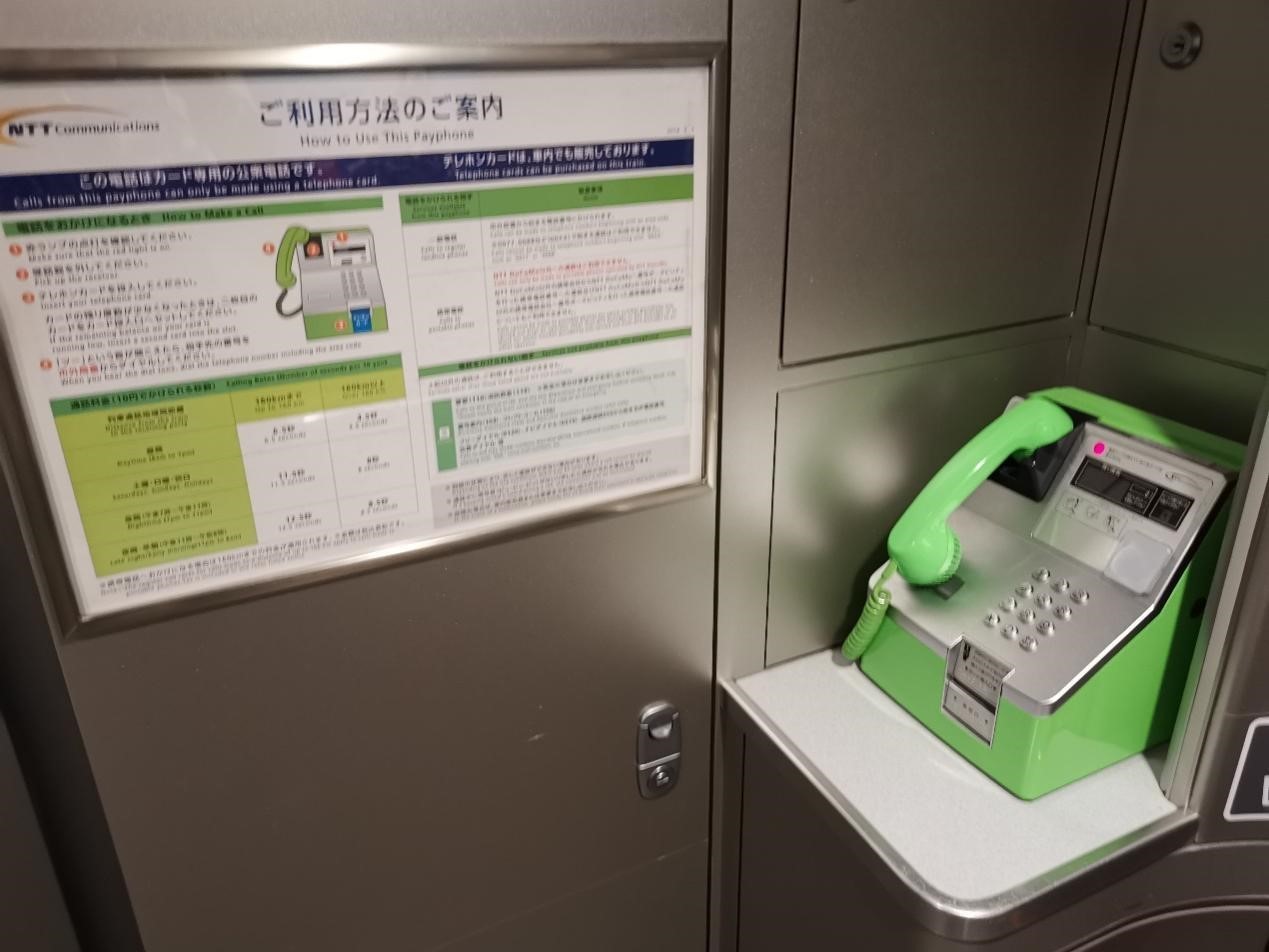

九州铁道博物馆 大正时代的电车车厢 新干线列车上的公共电话

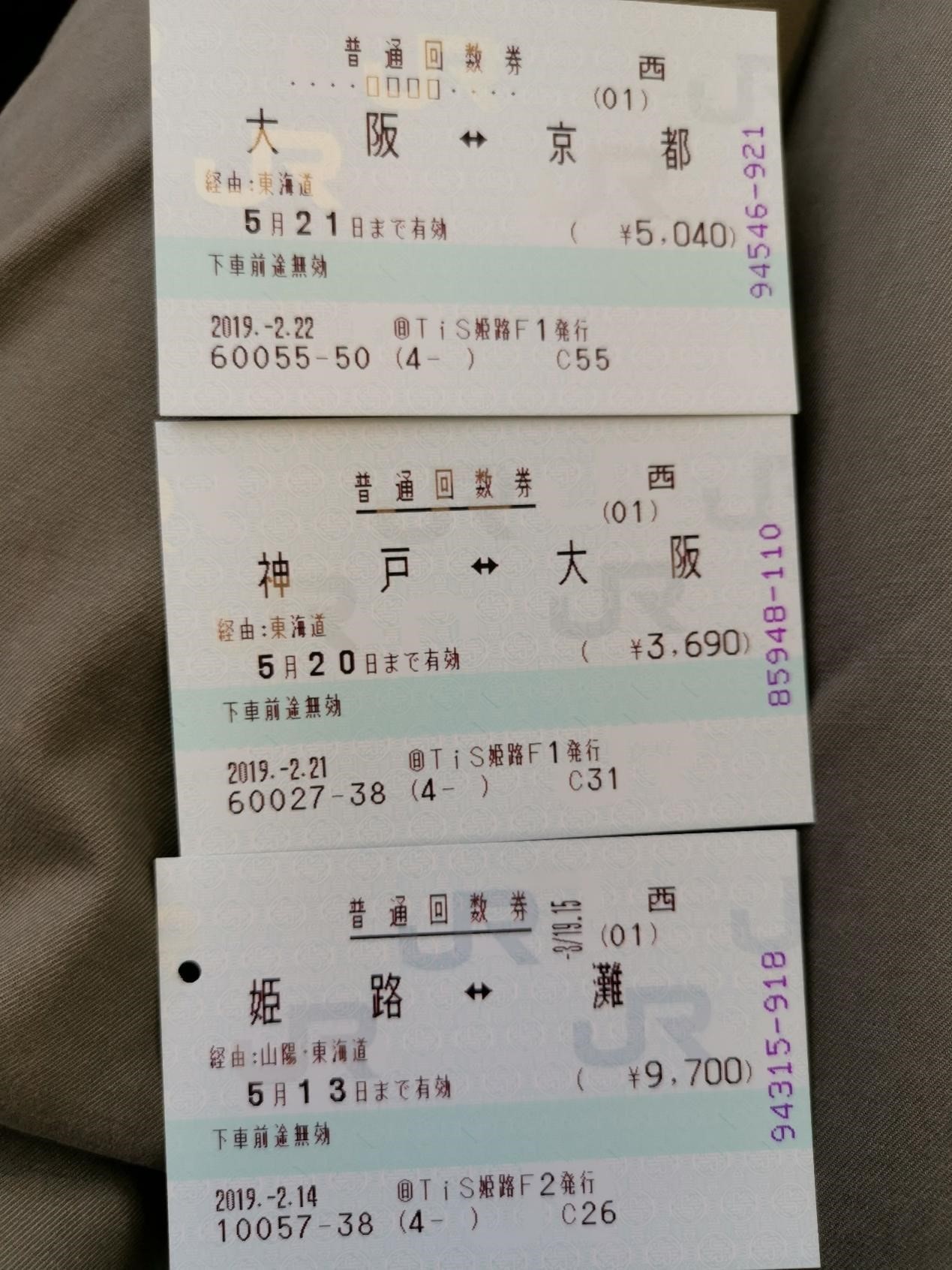

新干线列车上的公共电话 从姬路坐到京都的“地铁票”

从姬路坐到京都的“地铁票”第二个讲讲“常识”的颠覆。

四川地区,家家都通天然气,自然就可以在家里洗澡,北方烧煤,只能去澡堂。国内都可以有如此大差别,那去到另一个国家,是不是生活的常识都不一样?其实是的,虽然全世界工业化国家都是类似的系统,比如都有火车飞机公交车,都有超市便利店,都可以网上购物,但是具体到每一个细节,却是处处有别,比如在那边的一个月就重新学会了如何数钱,因为现金仍然是主要的支付方式;比如装宽带应该是很快的,一天就能装好,其实我们等了15天;还有贵到离谱的电子元件,每个市都不一样的垃圾分类。水电气费,居然是一封信,拿着信上的条码到便利店去交费。真正长期生活过,对另一个工业化国家的看法一定是复杂的,有先进到我们望不到的远方,也有我们几千年前就玩剩下的糟粕,更有近处的经验,特别是在现代化过程中掉过的坑最值得讨论。陈独秀和李大钊也和我在同一个学校学习过,虽然我是学计算机的,但是学校的氛围使我关心起了政治,收获了很多意外的知识。希望督工有一日能从日本发来报道,去看看直径100公里的大城市,看看夕张和鹤岗的相似与不同,看看长崎和广岛的原子弹博物馆,亲自去过,一定会有所收获。

贵到离谱的电子元件(3 个 LED 3 个电阻接近 30 元)

贵到离谱的电子元件(3 个 LED 3 个电阻接近 30 元)小平同志讲过“听过枪声的士兵就是不一样”,自古以来也有“读万卷书行万里路”,从深入内陆的家乡,到福冈租住的公寓,单趟航线就是八千里,我来回跑了4趟,有一趟往东京有一趟往大阪,大抵也有三万六千里。长期在国外生活,就是走出自己的“庐山”,从远处走进别人的“庐山”,从别人的山看自己的山,最后又走出别人的山回到自己的山回看别人的山。我建议所有的大学生,有机会有条件一定要出国留学长期生活,“(屏)幕上得来终觉浅绝知此事要躬行”,不仅是看别的国家,也是从另一个角度看自己的国家。

马督公点评

喜欢这一类观察,不仅观察到的内容有意思,你观察的视角也有意思。之前欧洲殖民者带了一个美洲印第安知识分子回到欧洲,他的第一评价是“你们这里的洞穴很漂亮”,因为他没见过成片的房子,只能把砖瓦楼房看做悬崖上的洞穴。这种描述是欧洲本地人很难写出来的。但从生物学角度来说,这种描述又非常合理。城市里猫多,鸽子多,除了食物原因之外,还有一个原因是,鸽子在自然界生活在悬崖上的洞穴,猫在自然界生活在石头之间较高的缝隙。希望类似的观察越来越多。